サルコペニア肥満への道-サルコペニアの早期発見と予防対策―(川本 徹)

サルコペニア肥満と糖尿病

サルコペニアとは加齢に伴う筋力の低下、あるいは筋肉量の減少を指す言葉です。日頃、筋肉を使わない状態でいると、筋肉細胞が減少して筋力が低下してきます。このような状態が持続すると「筋肉の脂肪化」が起こり、肥満に陥ります。更にサラリーマンは定年を過ぎますと極端に運動量が低下しますので、サルコペニアが進行します。若年者でも腰椎ヘルニアや変形性膝関節症に罹りますと、運動が困難となりサルコペニアに陥る危険性がありますし、今回のコロナ禍で外出を控えたことにより、既に40歳代からこのサルコペニアが始まっているとも言われています。

では、サルコペニアを放置しておくとどのようなことになるのでしょうか。筋力が低下していきますと自然と体を動かすことが億劫になり、その上、今までと変わらない食事をしていますと肥満になります。増加した脂肪細胞はアディポネクチンという物質を分泌しますが、これがインスリンという血糖を下げるホルモンの働きを抑え、その結果、糖の代謝が悪化し、糖尿病が発症します。更にインスリンは筋肉細胞で効果を発揮しますので、サルコペニアで筋肉細胞が減少していくと、ますます糖が利用されなくなり、糖尿病を発症してしまいます。この状態に陥ってしまうとなかなかリカバリーすることは困難になってしまいますので、サルコペニアは早期に発見して、対策を立てることが重要となってきます。

サルコペニアの初期症状とはどんなものでしょうか。私の経験からしますと、自覚的には朝起きて、自分の体が重くて動くのが億劫だと感じる、足が前に出ずふらふらし、転びやすい、しゃがんだ状態から何もつかまらないで立ち上がれなくなるなど、歩く速度が回りの人より遅くなったなど、他覚的には歩き方が左右に揺れるような感じで歩いていると言われたというのが挙げられます。これらの症状はいずれも大腰筋というインナーマッスルの筋力が低下することによって、直立姿勢を保持したり、大腿部を十分に挙上することができなくなることで生ます。研究ではサルコペニアの診断に大腰筋の萎縮程度をCTで判定する方法が報告されています。また、最近では虚弱マーカーと言われる炎症性サイトカインのIL-6や炎症を推定するβ2ミクログロブリンというタンパク質が早期のサルコペニア患者で上昇することが分かってきました。

サルコペニア肥満対策

以上のことからサルコペニアが疑われた段階で、予防対策をすることによりサルコペニア肥満への移行を阻止できると考えます。対策は、サルコペニアに対する筋肉トレーニングと十分量のタンパク質摂取、および耐糖能異常があれば、糖質制限の食事を行うことが基本であると考えます。当院では近隣のスポーツジムと提携し、運動科学および医学的に管理スケジュールされたプログラムを個人の状態に合わせて提案しています。既にサルコペニア肥満に陥り、糖尿病に罹られている方はしっかりと薬物治療による管理も行います。以下に食事・運動療法で改善した症例を供覧します。

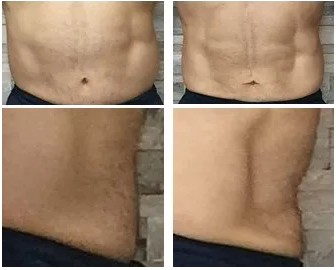

サルコペニア肥満の改善例

58歳 男性 高血圧症

半年前まではコロナ禍による影響で、在宅勤務で、ほとんど外出はしていなかった。

3か月前より、通勤が再開したところ、右足がつまずきやすいことに気付き整形外科受診。

腰椎MRI検査で腰椎椎間板ヘルニア、腰部脊柱管狭窄症と診断され、投薬治療にて改善した。

しかし、歩く速度が遅くなり、同僚に歩き方が動揺歩行であると指摘されたため、内科受診。

体重増加と耐糖能異常を指摘され、サルコペニア肥満が疑われた。

当院提携スポーツジムの低糖質(20g/日)、高タンパク(90g)ダイエット、筋トレプログラム(腹筋10回X3、スクワット10回X3、5分インターバル)を2カ月間施行したところ、下表のように肥満と糖代謝が改善し、歩行速度は元に戻り、動揺歩行は改善した。

このように食事・運動療法は大切ではありますが、一旦、サルコペニアに陥ってしまいますと、なかなかリカバリーが難しいのが現実です。また、サルコペニアを老化現象の一つとして捉えた場合、その予防、あるいは治療する手段として、2点提案したいと思います。

その一つは、NAD+(ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド)というエネルギー代謝に必要な補酵素で、老化の病態に深く関連しているものです。この前駆体であるNMN(ニコチンアミドモノヌクレオチド)は若返りのビタミンとも呼ばれ、これを摂取した高齢男性において筋力が改善するという研究結果が東大病院から発表されました。骨格筋量に有意な変化は認められませんでしたが、歩行速度や握力などの運動機能が向上し、サルコペニアの予防や改善が期待されます。NAD+は加齢とともに減少し、50代では20代と比較して半減してしまいます。ビタミンの一種なので、外からの補給が必要なのですが、食事で摂るとなると、NAD+が比較的多く含まれるブロッコリーでも一日40㎏以上必要になるほどの量なため、現在はサプリメントで補給するしかありません。

二つ目は筋肉細胞におけるタンパク質同化の刺激因子に注目しますと、インスリン様成長因子(IGF-1)のが注目されています。IGF-1は筋サテライト細胞という骨格筋の幹細胞を刺激することで、筋肉細胞に分化、増殖させることが知られています。加齢とともにIGF-1は減少し、筋サテライト細胞はその数や機能が低下してきますので、IGF-1を十分に増やすことがサルコペニアを予防すると考えられています。また、IGF-1が筋肉細胞の肥大を促進することや、筋タンパク質の分解を抑えることも分かってきており、様々な面から、サルコペニアを予防する可能性を有しています。IGF-1は現在、医薬品やサプリメントの形でありませんが、幹細胞自身が分泌しているので、幹細胞培養上清液にIGF-1が多く含まれています。その上清液を筋肉注射や静脈内投与することにより、IGF-1が筋サテライト細胞を刺激し、その結果筋肉細胞を増加させるという再生医療が可能となります。現在は未承認医薬品ではありますが、現在既に、医師主導で行われ始めています。難治性のサルコペニア改善に効果が出ることが期待されています。これらの物質は、将来、サルコペニアに有効な治療法となる可能性があります。

筆者

名誉院長 川本 徹

自己紹介

元々、消化器外科医で、がんの研究をしていましたが、アメリカ留学から帰ってきた後、大学を辞めてケアミックス型の市中病院に数年努め、認知症やサルコペニアの患者さんの診療に携わってきました。縁あって、都内に総合診療的なクリニックを開院して、現在は再生医療専門のクリニックを併設し、様々な難治性疾患の治療に総合的に取り組んでいます。

患者様とどのように接しているか

できるだけ患者さん目線でお話を聞くように心掛けています。そうすることによって、患者さんからいろいろな情報が入ってきますので、思い込みの診断を防げると考えております。私の言う「森を診て、木を診る」診療のコンセプトです。

経歴

筑波大学を卒業後、同大学院で博士号取得。その後、大学の外科講師を務め、3年間の米国テキサス大学MDアンダーソンがんセンター客員講師。帰国後、市中病院歴任し、2010年にみなと芝クリニック開業、地域医療に従事。2022年、名誉院長就任。現在、犀星の杜クリニック六本木院長として現在に至る。東京女子医科大学非常勤講師、東邦大学医学部客員講師兼任。

(著書)

◆結局、腸が9割 名医が教える「腸」最強の健康法

執筆(アスコム)2022年7月

◆死肪肝 執筆(幻冬舎)2022年3月

◆その不調、背中ストレッチングが解決します。

監修(アスコム)2019年3月

◆名医に聞く健康法 分担執筆(中央公論新社)2025年3月

好きな言葉

「雨ニモ負ケズ風ニモ負ケズ」宮沢賢治

ミールタイム パワーアップ食の活用方法

パワーアップ食は高タンパクであり、脂質と糖質のバランスも良く摂取できるので、筋力をつけたい方にはうってつけの内容です。しかも低塩なので、高血圧、腎機能低下を患っている年配の方にも安心して召し上がることができる優れた献立と言えます。サルコペニア予防食として、患者さんに活用していきたいです。