健康長寿への自分に合った「フレイル予防」のススメ(飯島 勝矢)

●はじめに:「フレイル」とは

人生100年時代と言われる中で、わが国は生きがいも持ち合わせた健康長寿を目指しております。「フレイル(虚弱)」には多面性があり、身体的フレイルだけではなく、精神心理的な面や社会的な要素(孤立、孤食、独居、経済的困窮等)もあり、これらが様々な負の連鎖を起こし、自立度の低下を促進していきます。しかし、まだ可逆性もある状態ですので、諦める必要はありません。そこに大きく関わる要因が筋肉減弱(サルコペニア)ですので、このサルコペニア対策をしっかりと理解した上で、フレイル予防に向き合いましょう。そして、このフレイル現象は全ての方が高齢期から始まるのではなく、思っている以上に早い段階から始まってしまっています。自身のセカンドライフにおいて充実した生活を維持し、さらに輝けるようにするためにも、現役の頃からフレイル予防の重要点を知っておくべきでしょう。

国民が健康な生活と長寿を享受できる健康長寿社会の実現が急務となってきていますが、同時に、健康長寿に加え『幸福長寿』の実現も目指すことも重要ですね。さらに高齢者の経済活動・地域活動への積極的な参画を促すことによって、高齢者も「社会の支え手」となれる新しい社会システムを追い求める必要があります。まさに、フレイル予防は自分自身の気づきとアクション、そして地域づくりそのものでもあり、さらに国家戦略の要でもあります。

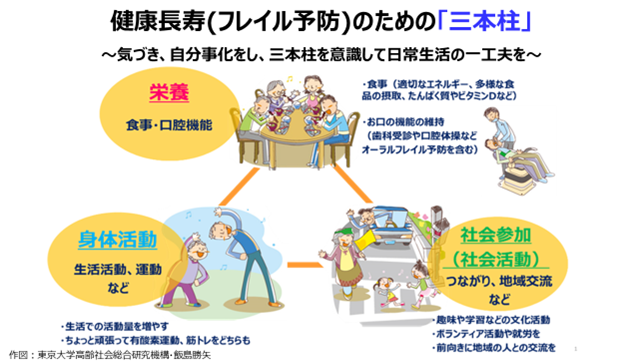

●フレイル予防のための3つの柱

フレイル予防のための3つの柱として、「①栄養(食事・口腔機能)」「②身体活動(運動、非運動性活動である生活活動など)」「③社会参加(就労、社会貢献、余暇活動、ボランテイア等)も含めた人とのつながり」の3つに集約でき、それらを三位一体として包括的に底上げし、より少しでも早い時期からのサルコペニア予防・フレイル予防につなげることが重要です(図1)。高齢期における食の安定性、すなわち「食力」がどのような要素によって支えされているのでしょうか。歯科分野のお口の機能(残存歯数や咀嚼、嚥下、唾液分泌、滑舌など)が最も重要であると同時に、複数の基礎疾患(多病)に伴う多剤併用(ポリファーマシー)、さらには栄養問題(栄養摂取バランスの偏り等に加え、食に対する誤認識も)や孤食などの社会性の側面の関与も大きいです。よって、低栄養に傾いてしまう原因は多岐にわたります。

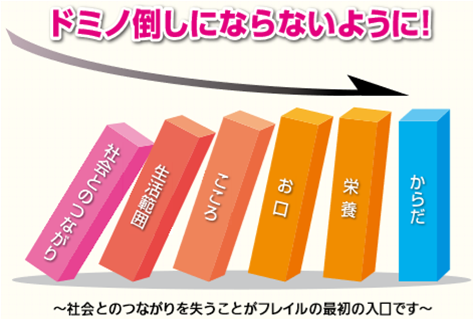

筆者が立ち上げた大規模縦断追跡健康調査を軸に、これらフレイルの進行に関わる要素を幅広く研究した結果を踏まえ、図2のように「フレイルドミノ」という図を作成しました。当然ながら個々人すべてが同じ順番でのドミノ倒しにはならないが、強調したいことは、各疾患を基盤として衰えていくだけではなく、むしろ「社会・地域コミュニティとのつながり」が低下することが負の連鎖を加速していく傾向も強く見られました。

●オーラルフレイル予防・対策で、健常な身体と活力ある日常生活を!

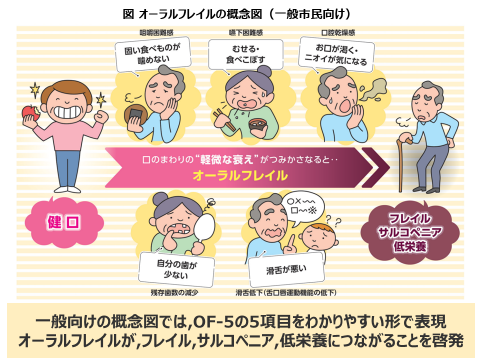

今回は、その中でも口腔機能の些細な衰えとして「オーラルフレイル」という新しい概念が注目されております。そこを掘り下げて学んでみましょう。この概念は、多くの国民に改めて口腔機能全般の重要性を分かりやすい考え方として再び訴え、意識を変え、しっかりと行動に移していただくことを促すためのものです。最新の動向として、筆者が中心となり3学会合同ワーキンググループ(日本老年医学会、日本老年歯科医学会、日本サルコペニア・フレイル学会)を編成し、『オーラルフレイルの3学会合同ステートメント』を2024年4月1日に発出しました。オーラルフレイルの定義は、「歯の喪失や食べること、話すことに代表されるさまざまな機能の『軽微な衰え』が重複し、口の機能低下の危険性が増加しているが、改善も可能な状態である」となっております。

さらに、オーラルフレイルを歯科医療専門職が不在の場でも簡単に自己評価できるように、今回、5項目から構成される「Oral frailty 5-item Checklist(通称:OF-5)」という簡易自己質問票を開発しました(図3)。この5項目は、①残存歯数の減少、②咀嚼困難感、③嚥下困難感、④口腔乾燥感、⑤滑舌低下であり、このうち 2 つ以上該当の場合にオーラルフレイルの状態が疑わしいです。この簡易質問票で評価した場合、地域在住高齢者の約4割弱がオーラルフレイルに該当しております。この状態を放置しておくと、食品摂取の多様性、社会交流の低下にも関係し、さらにはフレイル状態を介して要介護状態にも陥り、最終的に死亡の危険性とも関係します。

オーラルフレイル段階での早期発見や自分自身での気づき、さらには早期からの行動変容を起こすことは非常に重要な意味をもち、フレイルの負の連鎖をより早期から断ち切ることにつながります。

●さいごに

フレイル予防及びオーラルフレイル予防のために、前述の3つの柱をしっかりと国民に啓発し、国民自身の真の意識変容~行動変容を狙う必要があります。同時に、国民の行動変容をしっかりと受け止める(歯科も含めた)医療側や自治体行政側の体制整備、さらには、それら全てを強力に推進するための良好な社会環境の実現も進めて行く必要があります。まさに、改めて「総合知によるまちづくり」という視点で従来の健康増進事業~介護予防事業を見つめ直し、新しい風を入れるべき時が来ています。わが国が新たなステージに入るために、新旧のエビデンスを十分に踏まえた上で、行政改革も中心に置きながら「まちぐるみでの包括的アプローチ」をいかに有効的に持続可能な形で達成するかが鍵になるでしょう。これはフレイル対策(予防)だけではなく、オーラルフレイル対策(予防)にも通じる話ですね。これらを実現して各地域に根付くことができれば、最終的にはわれわれの追い求める「健康長寿と幸福長寿の両立」につながると確信しています。

図3 引用:オーラルフレイルに関する 3 学会合同ステートメントより

https://www.jpn-geriat-soc.or.jp/info/important_info/pdf/20240401_01_01.pdf

筆者

機構長 飯島 勝矢

自己紹介

元々、循環器内科医として社会人をスタートさせ、心臓病の方々を多く治療してきましたが、途中から老年医学(高齢者医療)を軸に大きくジャンプアップしました。そして、さらに2011年に総合老年学(ジェロントロジー)を軸とする東京大学・高齢社会総合研究機構に学内異動し、課題解決型実証研究を推進しております。患者様を診療すると同時に、地域コミュニティのあり方、地域住民が健康と生きがいを持って安心して暮らせる地域づくりを推進しております。特に、全国の数多くの自治体に対して「住民フレイルサポーター主体の健康長寿まちづくり活動」を導入し、全国展開を行っております。

患者様とどのように接しているか

高齢者医療(老年医学)を専門にしていることから、現在は特に後期高齢者の方々を対象に診療することが多く、外来業務や訪問診療(在宅医療)などの場面で接しております。

その際に、通常の診療だけではなく、雑談(例:外来終了後の午後の予定、来ている洋服、趣味、生きがいや達成感を感じていること、時間の経つのを忘れるくらい打ち込んでいるものを持っているか、等)を多く会話し、診療時間を「楽しいひと時」と感じてもらえるように努めております。そして、「この先生に託した!」と思ってもらえるように。

経歴

1990年東京慈恵会医科大学卒業、千葉大学医学部附属病院循環器内科入局、東京大学大学院医学系研究科加齢医学講座 助手・同講師、2002年米国スタンフォード大学医学部研究員を経て、2016年より東京大学高齢社会総合研究機構教授、2020年より現職である東京大学高齢社会総合研究機構機構長および未来ビジョン研究センター教授

好きな言葉

「点滴穿石」

「自覚者は責任者」

ミールタイム パワーアップ食の活用方法

フレイル予防食の4つの重要点:総摂取エネルギー、タンパク質、食品多様性、ビタミンD