ガス・お腹の張りを楽にする食べ方(篠原岳)

私のおすすめ健康法

なぜかお腹が張る…その原因は「小腸での発酵しすぎ」かも

「健康のために野菜や発酵食品をしっかり摂っているのに、食後にはなぜか下腹がぽっこりと張ってしまう」「お腹がゴロゴロ鳴って、会議中や電車の中などでガスが気になってしまう」。こうしたつらいお悩みはありませんか?その不調、もしかすると腸活の頑張りが裏目に出て、小腸で食べ物が「発酵しすぎ」ているサインかもしれません。

これは、専門的にはSIBO(小腸内細菌異常増殖症)という状態が関係していることがあります。本来、消化吸収がメインであるはずの小腸に、通常よりも多くの細菌が住み着いてしまうのです。その結果、小腸がまるでパン生地のように過剰に発酵し、ガスでパンパンになっているイメージです。今回は、このつらいお腹の張りやガスを楽にするための食事の工夫をご紹介します。

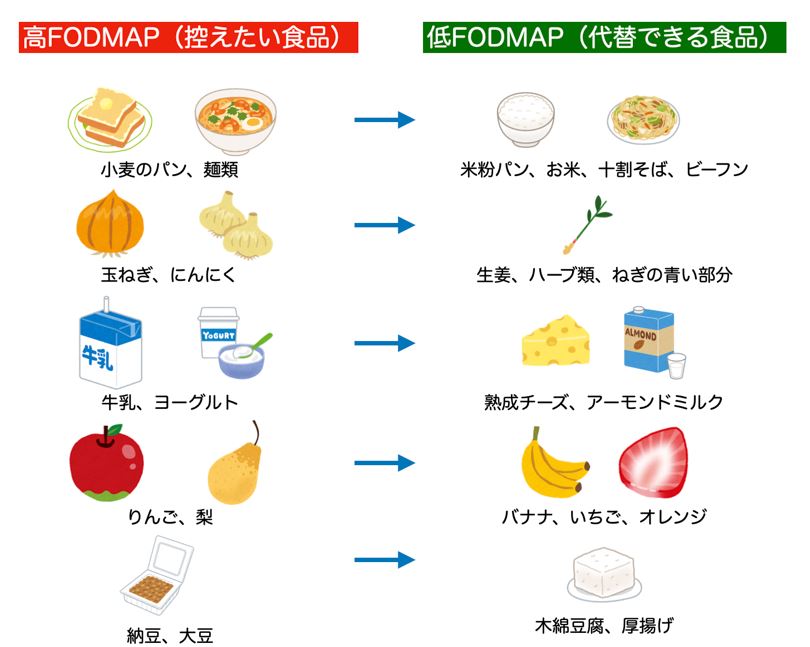

お腹でガスを発生させやすい「FODMAP」とは?

通常、私たちの腸内細菌のほとんどは大腸に生息しています。しかし、何らかの原因で小腸で細菌が増えすぎると、食べたものがそこで異常発酵し、お腹の張りや痛み、ゴロゴロ感などを引き起こします。その発酵の主なエサとなりやすいのが、特定の糖質の総称である「FODMAP(フォドマップ)」です。これらは小腸で吸収されにくい性質を持つため、腸管内に水分を引き込みます(浸透圧)。さらに、小腸にいる細菌のエサとなってガスを大量に発生させるため、お腹の不快な症状に直接繋がるのです。

FODMAPは、玉ねぎやにんにく、牛乳、納豆など、一般的に「健康によい」とされる多くの身近な食品に含まれています。そのため、良かれと思って食べていたものが不調の原因だったというケースも少なくなく、ご自身の症状と結びつけて考えにくいのが特徴です。

健康で長生きの秘訣

基本戦略は「引き算」と「足し算」、そして「置き換え」

お腹の張りを改善するための食事戦略は、決して難しいものではありません。ポイントは3つです。

① 発酵しやすい糖質(高FODMAP食)を一時的に「引き算」する

まずはお腹を休ませるため、3週間を目安に高FODMAP食を控えてみましょう。パンやパスタを米や米粉パンに、ヨーグルトをラクトースフリー牛乳に、といったように「置き換える」意識で取り組むのが長続きのコツです。

● 小麦のパン・麺類 → 米粉パン、お米、十割そば、ビーフン

● 玉ねぎ、にんにく → 生姜、ハーブ類、ねぎの青い部分

● 牛乳、ヨーグルト → ラクトースフリー牛乳、熟成チーズ、アーモンドミルク

● りんご、梨 → バナナ、いちご、オレンジ

● 納豆、大豆 → 木綿豆腐、厚揚げ

② 食物繊維の「種類」を見極め、段階的に戻す

食物繊維は腸の健康に不可欠ですが、不調の時期は種類と量を選ぶ必要があります。水溶性食物繊維の一部は発酵しやすくガスの原因になりがちです。まず食物繊維の量を少し減らし、お腹が落ち着いたら、じゃがいもや人参などおだやかな繊維質から少しずつ食事に戻しましょう。

③ タンパク質をしっかり「足し算」する

腸の粘膜細胞をはじめ、私たちの体を作る基本の材料はタンパク質です。肉、魚、卵、そして高FODMAP食を避けている期間は木綿豆腐などを毎食しっかり摂りましょう。タンパク質は食事の満足感を高め、発酵しやすい糖質への欲求を抑える助けにもなります。

コンビニや外食でもできる!1日の食事モデル

低FODMAP食は、工夫次第で普段の生活に無理なく取り入れられます。

● 朝食: ご飯、お味噌汁(玉ねぎやネギの白い部分を避ける)、焼き魚、卵焼き。パンが食べたい日は米粉パンにバターを塗って。

● 昼食(コンビニ): 鮭や梅のおにぎり、サラダチキン、ゆで卵、もずく酢。麺類なら十割そばを選びましょう。菓子パンや総菜パン、パスタサラダは要注意です。

● 夕食(外食): 焼き鳥(塩)、お刺身、ステーキ、お鍋(きのこや玉ねぎに注意)などがおすすめです。定食なら、小麦の衣を使った揚げ物を避けると良いでしょう。

よくある落とし穴と受診の目安

「あれもこれもダメ」と極端に除去しすぎると栄養が偏ります。あくまで一時的な対策と考え、置き換えを楽しみましょう。また、体に良いとされる発酵食品も、お腹が張っている時は症状を悪化させることがあります。一度お休みし、体調が戻ってから再開してください。食事の工夫を1ヶ月続けても改善しない、強い腹痛や体重減少が続く場合は、自己判断せず専門医に相談してください。

まとめ:自分に合った食事を見つける旅

低FODMAP食は、不調の原因食品を見つけるための食事法で、一生続けるものではありません。症状が落ち着いたら、原因の可能性がある食品を少量から一つずつ試し(チャレンジ期)、食べられるものを確認していく作業が大切です。ご自身の体と対話し、心地よい食生活を見つけるきっかけにしていただければ幸いです。

著者

医学博士 篠原岳

自己紹介

分子栄養学の観点から、薬だけに頼るのではなく、食事や生活習慣の改善による根本的な体質改善を目指す治療を行っています。一人ひとりの症状の裏にある原因を探り、健やかな毎日を取り戻すお手伝いをしています。さらに、健康に関する話題を情報発信しています(東京原宿クリニックブログ:https://th-clinic.com/blog/、SIBOについての情報:https://th-clinic.com/sibo3/)。

患者様とどのように接しているか

丁寧なカウンセリングを通じて、患者様ご自身の体の声に耳を傾けることを最も大切にしています。データと対話を重ねながら、ライフスタイルに合った実現可能な治療プランを一緒に見つけていくことを心がけています。

経歴

1999年に山梨医科大学医学部を卒業後、横浜市立大学大学院にて医学博士号を取得。横浜市立大学附属病院、神奈川県立循環器呼吸器病センターなどで呼吸器内科医として臨床経験を積む。その後、栄養療法との出会いを機に分子栄養学を深く追求し、2021年に東京原宿クリニックを開院。

日本内科学会総合内科専門医、日本呼吸器学会専門医・指導医、日本アレルギー学会アレルギー専門医、臨床分子栄養医学研究会指導認定医。

好きな言葉

鶏口となるも牛後となるなかれ

ミールタイム パワーアップ食の活用方法

タンパク質を手軽に補いたい時、ミールタイムのパワーアップ食のようなサービスを活用するのも良い選択肢です。