フレイル予防と健康長寿:医食同源(乾 明夫)

1.人生100年時代の健康長寿

日本は社会の高齢化が進み、「人生100年時代」を迎えたと言っても過言ではありません。この時代にあって、改めて健康寿命の意味が問われています。健康寿命と寝たきりを含む平均寿命の相違は、男性8.5年、女性11.6年であると報告されています。

2.健康寿命の終焉とフレイル

健康寿命の終焉に位置するのがフレイル(虚弱)で、骨格筋の萎縮(サルコペニア)を主体とする病態です。フレイルは可逆性であり、フレイルを予防、治療することによる健康寿命の延長が、欧米や日本で愁眉の課題になっています。

3.健康長寿とカロリー制限・時間制限食

現代医学では、フレイルや加齢性疾患の発症予防・治療を念頭に、抗老化という立場から研究が展開しています。個々の疾患を治療する従来の考えから、細胞老化や炎症老化(インフラムエイジング)を制御し、疾患をまとめて予防・治療して健康寿命を延長させるというパラダイムシフトです。カロリー制限模倣薬(メトホルミン・ラパマイシン)や老化細胞減少薬(ダサチニブ・ケルセチン・フィセチンなど)を代表とした、抗老化薬の開発・応用が進められています。

カロリー制限は、飽食・過食を避け、腹八分で生きるというものであり、江戸時代に著された貝原益軒の養生訓にも述べられています。現代医学的には、遺伝子DNA修復や酸化ストレス軽減作用などを持つとされ、細胞老化を抑制し血中老化マーカーを減少させ、代謝異常を是正します。最近、1日の摂取時間を朝から夕方までに制限することにより、カロリー制限をしなくとも同等の効果が得られることが明らかになりました。肥満でない方にもうってつけです。ここには、グレリン-神経ペプチドY(NPY)-オレキシン空腹系が関与し、その経路には抗老化因子サーチュイン1が存在し、カロリー制限による健康寿命延長に関わっています。

健康寿命延長・抗老化のアプローチとしては、食や運動(有酸素運動・筋トレ)、睡眠(7-9時間)、ストレス緩和などの行動修正が根幹をなします(図1)。

4.食と健康寿命延長効果

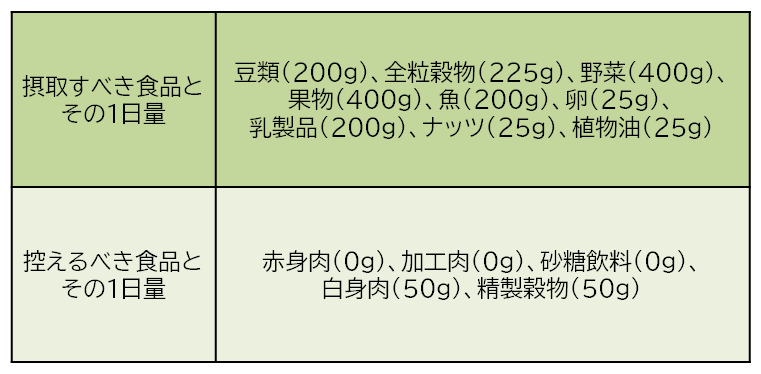

毎日の食事は健康長寿に重要で、多すぎても少なすぎても、また偏りがあっても、疾患の発症に繋がります。人の寿命の延長効果という観点から、食を見直してみましょう(PLOS MED 2022年)。

なかなか強力な食事療法ですが、西欧食から変更すると、20歳では男性13年、女性10.7年、80歳では男女とも3.4年、寿命が延長すると報告されています。豆類、雑穀米といった全粒穀物、野菜・果物、魚をたっぷり摂り、ナッツやオリーブオイルなど植物油を取り入れるというもので、地中海食がその典型です。フレイルや認知症、糖尿病予防に効果があると報告されています。食事は野菜から食べ、また納豆などの発酵食品も、腸の健康を保つ上で重要です。

魚はEPA,DHAといったω3脂肪酸やカルシウム、ビタミンDが豊富に含まれ、骨の健康にも重要です。青魚がおすすめです。ω3脂肪酸を投与した外国の成績では、約4か月の若返りが報告されています。暦年齢と異なり、遺伝子のアセチル化などで生物年齢を測定するやり方です。また卵は2日に1個、乳製品はたっぷり摂りますが、低脂肪製品でも良いとされています。このあたりは自分のコレステロール値などを考慮し、選択してゆくことになります。

鹿児島では黒野菜といいますが、色とりどりの野菜・果物を摂取し、多彩なポリフェノールを取り入れる必要があります。脳の老化を抑制するともいわれています。コーヒー、緑茶や、少量ならダークチョコレートもOKです。ケルセチン・フィセチン・クルクミン・レスベラトロールなどの老化細胞減少・炎症抑制因子も、りんご・いちご・玉ねぎ・ウコン・ぶどうなどに含まれています。

その一方で、赤身肉、加工肉、砂糖飲料はゼロと厳しく制限されています。白身の肉は50g、ごはんや白いパンなどの精製穀物も50gまでとされています。最近、赤身肉も健康に良いのではないかとする報告も、一部ですが出されました。いずれにせよ、普段は控えめにしながら、時には鹿児島の黒牛なども楽しんで頂ければと思います。アメリカの女性は飲料などから60gの砂糖を摂るようですが、50g減らすと約3か月若返ると言われています。

それ以外にも、塩分は5g程度までと制限し、高血圧や心・脳・血管系合併症を予防しておきたいところです。ウルトラプロセストフード・ファーストフード・ジャンクフードなども、控えめにする必要があります。これらは野菜・豆・果物類の「抗炎症性食」に対し、肉を含めて「炎症性食」と言われています。また禁煙はもちろんのことですが、アルコールも発癌に関わり、レスベラトロールに富む赤ワインやグレリン様空腹物質を含む鹿児島本格焼酎といえども、控えめにしておく必要があります。その他、甘味料、乳化剤、添加物、保存料にも注意が必要です。農薬も問題で、使用量の多い国も認められますので、国産のものがあれば広い意味での地産地消かもしれません。

また時間制限食の観点からは、夜の食事をできるだけ早めに済ます必要があります。朝食は十分食べる方が良いとされています。

5.漢方薬とフレイル:医食同源

漢方医学的には「脱力感」「四肢の重だるさ」「筋萎縮」などのフレイル様症状は、「食欲低下」「胃もたれ」「腹痛」などの消化器症状とともに「脾虚」として捉えられ、漢方薬補剤がこの改善目的で用いられてきました。

六君子湯は陳皮、人参、蒼朮・白朮、甘草、茯苓、半夏、生姜、大棗の8種類の生薬より、また人参養栄湯は芍薬、当帰、陳皮、黄耆、桂皮、人参、白朮、甘草、地黄、五味子、茯苓、遠志の12種類の生薬より構成され、そのうち下記の生薬は食品としても用いられています。

人参:韓国料理の参鶏湯(サムゲタン)など 陳皮:温州みかん、七味唐辛子などの香辛料大棗:なつめ、薬膳料理やなつめ茶 甘草:リコリス菓子・生姜:しょうが、香辛料 桂皮:シナモン、香辛料 五味子:薬膳料理、五味子茶、お酒

すべて食品生薬からなる海玉膏は、黄精・枸杞子・肉蓯蓉・人参・陳皮・桂皮・海馬に蜂蜜を加えた発酵食品です。

こういった漢方薬・食品生薬は、グレリン-神経ペプチドY(NPY)-オレキシン空腹系を介して、食欲不振・低栄養やフレイル改善作用を示します。まさに医食同源であり、日頃からバランスの取れた健康的な食事を摂ることで、フレイルを予防・治療し、健康寿命を延長させたいものです。

筆者

漢方薬理学共同研究講座

特任教授 乾 明夫

自己紹介

医師としては内科系の心療内科医で、消化器、肥満・痩せ、老年内科などの領域で診察しています。研究領域はペプチドと食欲・体重調節で、最近は抗加齢医学の立場から、漢方・生薬研究を進めています。趣味は山や海辺を歩くことと、欧米からの学会ニュース・論文を読むことです。

患者様とどのように接しているか

患者さんとの十分な会話とともに、身体的診察を心がけています。「105歳外来」と称し、健康寿命延長のための食・運動・睡眠・ストレス緩和といった行動修正に力を注いでいます。診察室には100歳のマラソンランナーの写真を掲げ、心は100歳のマラソンランナーでと、いつもお話しをしています。

経歴

1978年 神戸大学医学部卒業

2001年 同大学院消化器・代謝病学分野(旧第二内科)助教授

2005年 鹿児島大学医歯学総合研究科行動医学分野(現心身内科学分野)教授

2012年 同大学病院漢方診療センター長

2018年 同大学院漢方薬理学講座特任教授、現在に至る。

好きな言葉

「創意工夫」「努力」「明日は明日の風が吹く」

ミールタイム パワーアップ食の活用方法

蛋白質の不足しがちな方に良いと思います。食物線維と魚の多い食事がおすすめです。果物やナッツと合わせ食べるのも一手です。自分の体の状態や臓器機能を鑑み、選択することが可能です。