自分でビタミンDをつくる(佐藤 憲子)

今回のトピックはビタミンDです。

ビタミンは、“微量でも生体が正常に機能するために必要な物質で、体内では作ることができないか、十分量作れない必須の栄養素”として定義されます。ところが実はビタミンDは体内で作ることができます。それでもビタミンという呼び方が使われる理由は、「くる病」―すなわち幼い成長期にカルシウムなどの骨成分が不足して起こる骨格異常―を改善できる栄養素としてビタミンDが発見されたという経緯にあるのかもしれません。

ビタミンDの生成

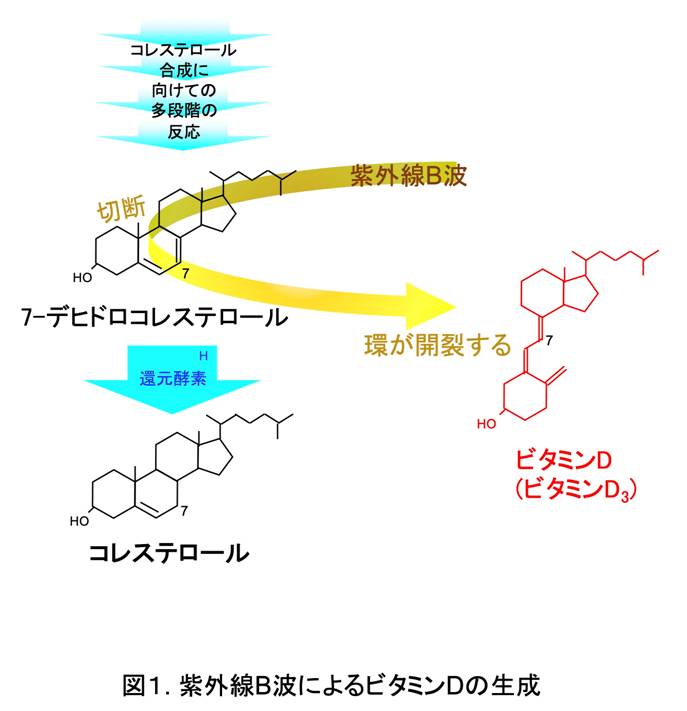

さて、体内でどのようにビタミンDが作られるのかを説明します。皮膚の細胞は、生体膜成分であるコレステロールを何段階もの反応を経由して自ら作りだしています。コレステロールを作る過程で生じた分子「7-デヒドロコレステロール」が、紫外線B波によって部分的に切断されたものがビタミンDです(図1)。つまり、ビタミンDは酵素反応ではなく光化学反応で自然に作られます。前述の「くる病」は、日照の足りない高緯度の地域でよくみられる病気で、日を浴びることが十分できず低栄養の場合、体内のビタミンD不足が一因となって起こります。

ヒトがコレステロールを作るのと同じように他の動物もコレステロールを作ります。しかし、ビタミンDは主に脂身の多い魚とキノコにしか多く含まれておらず、動物性食品を食べれば得られるというわけではありません。魚においても皮膚でビタミンDを合成し、脂肪組織や肝臓に貯蔵します。実際、鱈(タラ)や鮫(サメ)などの肝臓から抽出した油脂が肝油と呼ばれるもので、ビタミンDとビタミンA(どちらも脂溶性ビタミン)の補給に使われています。魚類は、食物連鎖でプランクトンや小型の生物を摂取しますが、それらの小型生物が合成したビタミンDもとりこみ、高濃度にビタミンDを蓄積できる点が特別なのだと考えられます。

植物やキノコ類はコレステロールとは異なるステロールを作ります。このうち光で切断される「7-デヒドロコレステロール」と構造が類似したステロールは、キノコだけが作ることができ、他の食用植物は作ることができないので、キノコがビタミンDの供給源となります。

ビタミンDの機能と役割

少し話を単純化して説明すると、ビタミンDは、小腸の細胞に働きかけ食べ物に含まれるカルシウムの吸収を促します。具体的にはカルシウム吸収に関与するタンパク質をコードしている遺伝子群を活性化するのがビタミンDの作用です。ビタミンDが不足するとそれらのタンパク質がうまく働かずカルシウム不足を招いてしまいます。

そのほかにビタミンDには、免疫防御に関係する遺伝子を活性化し、抗菌ペプチドやタンパク質を作らせたり、免疫細胞を含む多様な細胞の栄養素代謝を調節する遺伝子を活性化したりする機能があります。また免疫細胞(血球細胞)をつくる(造る)ことを造血と呼びますがビタミンDは造血調節にも重要な役割を担っています(1)(2)。

私たちの研究でも、特にお母さんのお腹にいる赤ちゃんの時に始まる造血の調節にビタミンDが重要で、母体血のビタミンDが十分でないと赤ちゃんの血液中の免疫細胞のバランスが変化し、感染症やアレルギーのリスクが増える可能性があることを示しました(3)。進化論的に考えると、海水からカルシウムを得ることができ、重力に逆らって体を支える必要がない水中生物においては、ビタミンDの主な作用は造血・免疫調節だったでしょう。そして生物が陸生になると抗重力、カルシウム貯蔵、造血・免疫細胞の保護のための骨格系が必要になり、カルシウム恒常性を厳密に保つという重要な役割がビタミンDに加わったと考えられます。ビタミンDが骨粗鬆症だけでなく、感染症、自己免疫疾患、がん、心血管代謝疾患のリスクを抑えるのに重要なのは、元来のビタミンDの多彩な作用によるものといえます。

最近は、病気の予防のためにビタミンDのサプリメントを摂取する人々が増えてきましたが、過剰摂取は高カルシウム血症などを招き危険です。昨年米国内分泌学会は、小児や妊婦、75歳以上の高齢者など特別な場合を除いて、一般の人々には食事摂取基準量を超えてビタミンDを補充することは推奨しないというガイドラインを発表しました(4)。

ビタミンDの生成のカギは適度な日光浴

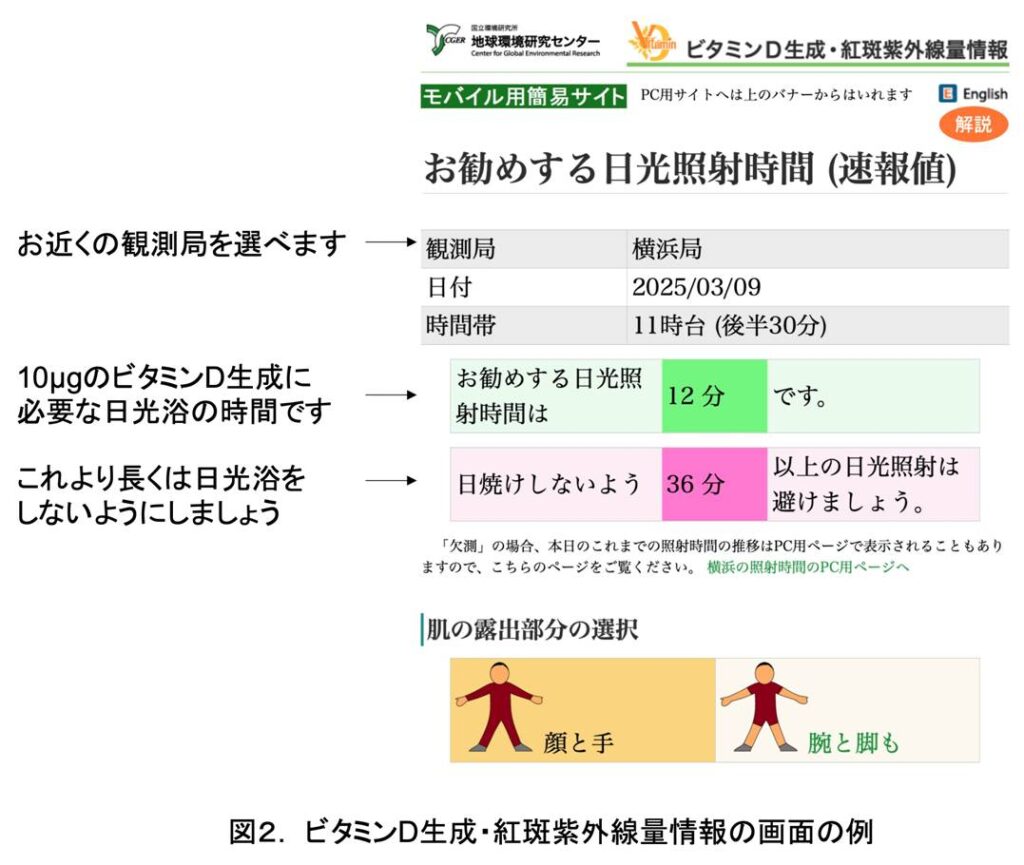

お魚やキノコを食べることもおすすめしますが、できれば毎日屋外に出て日光を浴びましょう。しかしビタミンDを作る紫外線B波は、炎症による赤み(日焼け、紅斑)、皮膚がん誘発など皮膚に悪影響を与える要因にもなります。国立環境研究所の「ビタミンD生成・紅斑紫外線量情報」(5)(6)では、時期、時間帯や地域に合わせて、皮膚へ悪影響を及ぼさずに日光浴を何分すれば10μgのビタミンDを生成できるかの情報提供をしています(7)(図2)。健康度アップのため活用をおすすめします。

参考文献

- (1)Cortes M, Chen MJ, Stachura DL, et al. Developmental Vitamin D Availability Impacts Hematopoietic Stem Cell Production. Cell Rep. 2016 Oct 4;17(2):458-468.

- (2)Arora J, Froelich NE, Tang M, et al. Developmental Vitamin D Deficiency and the Vitamin D Receptor Control Hematopoiesis. J Immunol. 2024 Nov 15;;213(10):1479-1487.

- (3)Ueda K*, Chin SS*, Sato N*, et al. Prenatal vitamin D deficiency exposure leads to long-term changes in immune cell proportions. Sci Rep. 2024 Aug 27;14(1):19899 (*equally contributed).

- (4)Demay MB, Pittas AG, Bikle DD, et al. Vitamin D for the Prevention of Disease: An Endocrine Society Clinical Practice Guideline. J Clin Endocrinol Metab. 2024 Jul 12;109(8):1907-1947.

- (5)国立環境研究所 地球環境研究センター「ビタミンD生成・紅斑紫外線量情報」モバイル用簡易サイトhttps://db.cger.nies.go.jp/dataset/uv_vitaminD/ja/mobile/gene_clim2.html?st=yokohama (2025年3月8日閲覧)

- (6)国立環境研究所 地球環境研究センター「ビタミンD生成・紅斑紫外線量情報」https://db.cger.nies.go.jp/dataset/uv_vitaminD/ja/ (2025年3月8日閲覧)

- (7)中島英彰「日光によるビタミンDの生成」ビタミン, 2020(9月), 94巻9号, 469-491

筆者

-849x1024.jpg)

基礎栄養学・ゲノム医科学研究室教授

医学博士 佐藤 憲子

自己紹介

最近は、生活習慣病の原因となる遺伝要因、環境要因、そして生まれる前の環境要因(Developmental Origin of Health and Disease)に関する研究を行っています。特に日本女子大学に移ってからは、若い人々の食生活の改善を行うために、時間栄養学的アプローチや栄養プロファイリングモデルの考えを取り入れた効果的な健康増進プログラムを作成する研究を行っています。将来的には、精密栄養学に基づいて個人の特性に合わせてプログラムを実践することを目指しています。

患者様とどのように接しているか

私は医師ですが、基礎医学研究者です。直接患者様に接する機会は少ないですが、産婦人科医の先生と共同で妊婦さんの食生活、ゲノム、胎児の発育に関する研究を行って参りました。赤ちゃんとご両親の生涯の健康を守ることを目標に日々研究を進めております。

経歴

1990年東京大学医学部医学科卒業後、東京大学大学院医学系研究科にて1994年博士(医学)を取得。その後、日本学術振興会 特別研究員(PD)、東京大学医科学研究所分子生物学教室助手、東京都臨床医学総合研究所主席研究員、東京医科歯科大学難治疾患研究所准教授を経て2022年より現職(日本女子大学食科学部栄養学科 基礎栄養学・ゲノム医科学研究室教授)。

好きな言葉

中庸

ミールタイム パワーアップ食の活用方法

自分で考えるのは難しいですが、パワーアップ食は不足しがちな栄養素の補給が考慮されているのが良いですね。