味噌、塩、醤油の食文化と高齢化社会(下澤 達雄)

2013年12月4日に「和食;日本人の伝統的な食文化」がユネスコ無形文化遺産に登録されました。これは、料理そのものではなく、食に関する「自然を尊重する精神」「地域に根差した多様な食材の活用」「栄養バランスに優れた健康的な食生活」「年中行事と密接な関わり」といった、世代を超えて受け継がれる「日本の伝統的な食文化」が評価されたものです。特に栄養バランスは大切で一汁三菜を基本とし、米、味噌汁、魚、野菜などをバランス良く摂取する食事スタイルです。しかし、ややもすると和食は味噌、塩、醤油中心の味付けで、欧米食に比べ脂分は少ないものの、たんぱく質、野菜が少なめの炭水化物中心の食事になっています。

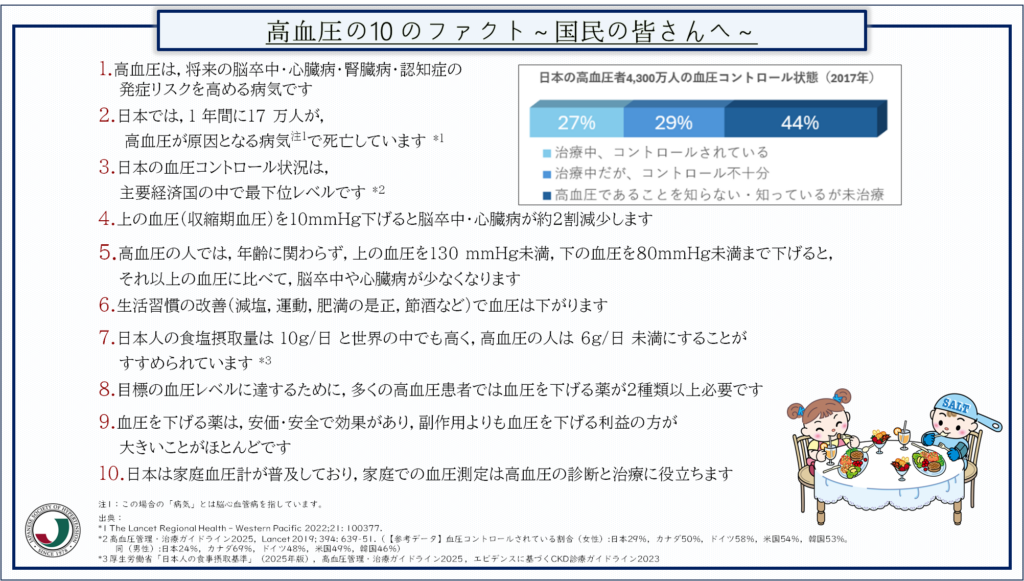

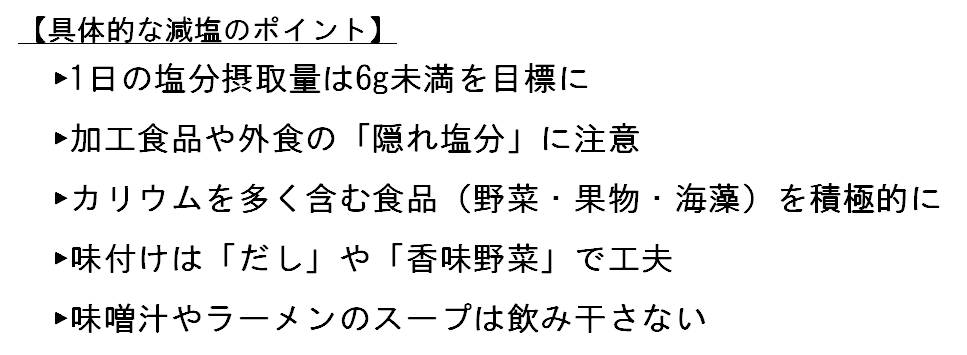

2025年8月に発行された日本高血圧学会の高血圧治療に関するガイドラインでは高血圧の治療の基本は生活習慣特に塩分制限、野菜、果物の積極的摂取、運動、ストレスの回避といったものであると明言されています。同時期に厚生労働省は高血圧の10のファクト(表)を発表しています。この中でも6、7番目に塩分や生活習慣について書かれています。自分の塩分摂取量は尿検査でナトリウムを測定することで推測できます。

塩(ナトリウム)は私たちの体にとって欠かせない栄養素です。血圧や体液のバランスを保つために重要な役割を果たしています。しかし、現代の食生活では塩分を「摂りすぎる」傾向があり、それが健康にさまざまな悪影響を及ぼすことがわかってきました。

これまで塩分の過剰摂取は「高血圧の原因」として知られてきましたが、最近の研究では、筋肉量の減少や体力の低下、つまり「サルコペニア(加齢による筋肉減少症)」とも深く関係していることが明らかになっています。

高血圧と塩分の関係

塩分を摂りすぎると、血液中のナトリウム濃度が上がります。体はこれを薄めようとして水分をため込みます。その結果、血液量が増え、血管にかかる圧力が高まり、血圧が上昇します。塩分の調節には腎臓が大切な働きをしますが、その腎臓の働きは各種遺伝子、レニン・アンジオテンシン・アルドステロンなどのホルモン系、交感神経系、慢性炎症など様々な因子がかかわっており、今もなおその研究が進められています。

日本人の平均的な塩分摂取量は1日約10gで、世界保健機関(WHO)が推奨する「5g未満」の約2倍です。これは高血圧のリスクを高めるだけでなく、心臓病や脳卒中の原因にもなります。

サルコペニアと塩分の関係

最近の研究では、塩分が筋肉にも悪影響を与えることがわかってきました。体内には「塩の貯蔵庫」と呼ばれる仕組みがあり、皮膚や筋肉、骨などにナトリウムが一時的に蓄積されます。これが慢性的に続くと、筋肉に炎症が起こり、筋力が低下する可能性があります。

さらに、香川大学の研究から、塩分の過剰摂取は「尿素サイクル」を活性化させます。体は水分を保持するために尿素を作りますが、その材料となるアミノ酸が不足すると、筋肉を分解して補おうとします。これが筋肉量の減少、つまりサルコペニアの進行につながるのです。

減塩は「血圧対策」だけでなく「筋肉を守る戦略」

高齢者や筋力低下が気になる方にとって、減塩は単なる血圧対策ではありません。筋肉を守るための栄養戦略でもあります。特にフレイル(虚弱)やサルコペニアのリスクがある方は、以前よりいわれている運動、タンパク摂取に加えて塩分の摂りすぎに注意が必要です。

おわりに

塩分の摂りすぎは、血圧を上げるだけでなく、筋肉の健康にも悪影響を及ぼします。特に高齢者にとっては、減塩が「筋肉を守る」ための大切な取り組みです。日々の食生活を見直し、バランスの取れた栄養と適度な運動を心がけることで、健康寿命を延ばすことができます。

筆者

医学博士 下澤 達雄

自己紹介

内科研修の中から病気の予防に興味を持ち、特に心臓病、脳梗塞、腎不全の予防に重要な高血圧の発症メカニズム、臓器障害の研究をはじめました。特に塩分過剰摂取でなぜ血圧が上がるのかを研究しています。現在は睡眠や腸内細菌の関連を主としてネズミモデルを用いて研究しています。

患者様とどのように接しているか

大学病院が中心の診療なので、2か月から3か月に一度外来においでいただいております。かかりつけの医師とも連携をとりながら、生活習慣の改善を医療スタッフとともに指導しています。特に検査結果が良くなった時はともに喜び、悪くなった時はその原因がどこにあるのか、一緒に考えるようにしています。

経歴

1988年筑波大学医学専門学群卒業。東京大学、東京都老人医療センターにて内科研修後東京大学第四内科、腎臓内分泌内科を経て2000年より東京大学医学部付属病院検査部、2017年より現職。日本高血圧学会専門医、理事、日本機能性食品医用学会理事長、米国心臓病協会フェロー(FAHA)、国際高血圧学会フェローなどのほかに一般社団法人日本クラリネット協会理事長として活動。

好きな言葉

成功は決定的ではなく、失敗は致命的ではない。

大切なのは続ける勇気だ(ウィンストンチャーチル)

ミールタイム パワーアップ食の活用方法

食材の買い物に出かけることもままならくなっている高齢者の患者様にバランスの良い食事療法を続けてもらうためにいい手段だと思います。